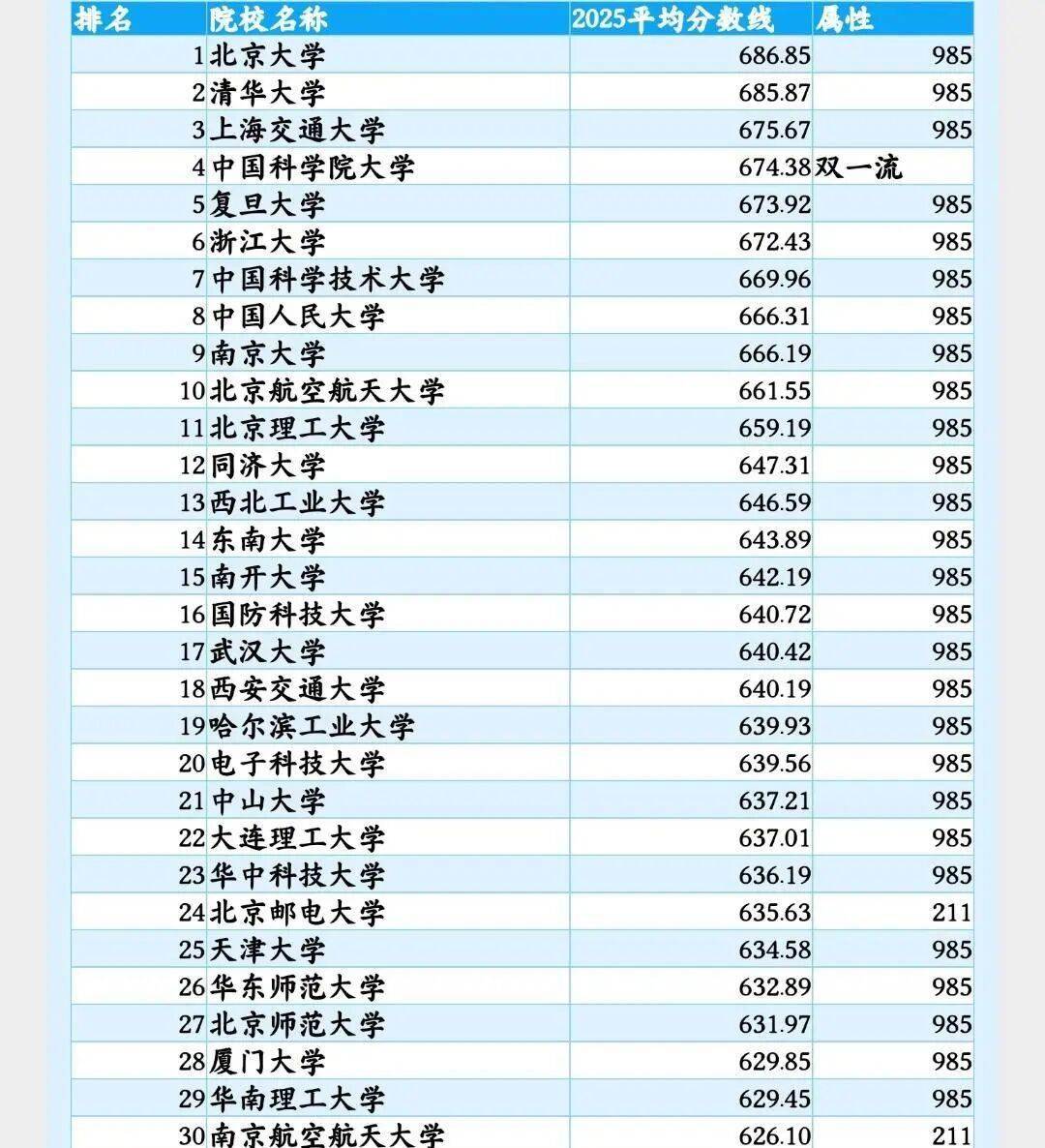

全国30强高校调整,这是依据2025年高考物理类31省市投档平均线,可以说比较有说服力。顶尖集团保持高度稳定。北京大学(686.85分)与清华大学(685.87分)持续领跑,彰显其难以撼动的学术地位。上海交通大学(675.67分)、中国科学院大学(674.38分)、复旦大学(673.92分)紧随其后,组成了实力超群的第一梯队。浙江大学、中国科学技术大学、中国人民大学等传统强校稳居前十,彰显深厚底蕴。值得注意的是,211高校中北京邮电大学、南京航空航天大学凭借优势学科突围成功,跻身前30,展现特色办学的吸引力。整体而言,985高校主导榜单,反映其优质资源汇聚效应持续强化。

南京大学以666.19分的均分位列全国第9,延续其“文理交融”的顶尖学府地位。依托首批入选“基础学科拔尖计划2.0”的学科实力,物理学、天文学等传统强项领跑全国,凝聚态物理国家实验室的科研成果屡登国际顶刊。其严谨学风塑造了深厚学术基因,13个A+学科构成核心竞争力。

在产学研转化方面,南大布局“苏州校区”,聚焦新工科与交叉学科前沿。光电子芯片、人工智能等方向深度融合文理优势,2024年校企联合实验室孵化科技转化项目同比增长37%。深厚的人文底蕴与顶尖理科基础双核驱动,使其在高校竞争中始终处于战略高地。

西安交通大学以640.19分跻身第18名,稳居西北高校榜首。其核心优势在于服务国家战略需求,动力工程、电气工程等学科肩负“大国重器”研发使命,牵头国家重大科技基础设施项目占比居西部之首。

依托中国西部科技创新港,西交大构建“6352”科研成果转化模式,打通产学研全链条。2024年高端装备研究院签约成果转化金额超15亿,核能、航天材料领域突破多项“卡脖子”技术。凭借扎根西部的区位责任与硬核工科积淀,学校持续为区域发展和产业升级注入强劲动能。

大连理工大学(637.01分)以微弱优势超越华中科技大学(636.19分),位列第22名。核心突破在于其传统工科的精耕细作与新兴领域的精准发力。化工、机械等学科保持国内顶尖水平,重大装备制造技术支撑国产航母、核电设备等国家工程。

近年聚焦“智能+绿色”学科交叉,船舶智能制造、高端轴承与精密制造实验室获国家级平台支持。2024年科研经费突破40亿,绿色能源材料团队实现钙钛矿电池效率国际领先。相较之下,华科虽在医学工程独具优势,但大工在重工业关键技术的深耕使其在物理类生源竞争中占据差异化高地。

高校分层折射中国高等教育的蓬勃发展态势。无论是传统强校守正创新,还是特色高校精准突围,均以硬核实力服务国家战略。分数排名的背后,是千万学子对学术卓越与未来潜力的郑重选择。